神社・寺院・歴史 一覧

-

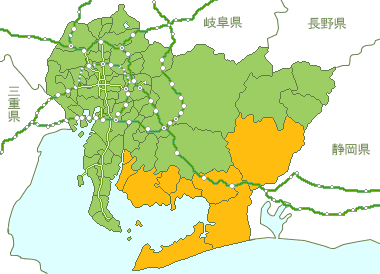

三河湾・豊橋・渥美半島

- 神社・寺院・歴史都道府県選択

- 愛知県全て

- 名古屋市 [32]

- 犬山・瀬戸・一宮・津島 [33]

- 岡崎・豊田・足助 [19]

- 三河湾・豊橋・渥美半島 [44]

- 知多半島 [7]

- 奥三河 [4]

-

や 八百富神社

- [ 神社 | パワースポット ]

-

蒲郡市竹島町3-15

養和元(1181)年、藤原俊成卿の創建と伝わる。平安歌人藤原俊成卿が三河の国司として在任中、琵琶湖の竹生島

- [ 稲荷 | 寺院 | 初詣スポット | パワースポット ]

-

豊川市豊川町1番地

1441(嘉吉元)年、東海義易禅師が妙厳寺を開創した際、境内に鎮守としてダキニ天をまつったのがはじまりと伝

-

ほ 鳳来寺山

- [ 寺院 | 日の出 | 山・登山 | 紅葉 ]

-

新城市門谷字鳳来寺1

[ 紅葉時期 11月中旬~12月上旬 ]

[ 紅葉時期 11月中旬~12月上旬 ]標高は684.2m。「声の仏法僧(ブッポウソウ)」(コノハズク)が棲息していることや紅葉の名所として、更に

- [ 寺院 | 自然 ]

-

新城市作手鴨ヶ谷23 甘泉寺

甘泉寺境内の開山堂前に生える巨木。推定樹齢600年以上といわれている。木の表面にはコケシノブやセッコクなど

- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-

新城市長篠字市場22-1

武田騎馬隊VS織田・徳川連合軍決戦の地

長篠城址史跡保存館は、「日本100名城」に数えられる「長篠城」の城址(国指定史跡)にあり、日本戦史を彩る「

-

か 観音像(高浜市)

- [ 観音 | 碑・像・塚・石仏群 ]

-

高浜市青木町9-17-15

衣浦湾を見下ろす高台に立つ、焼き物のパネルを組み立てて作った高さ約8mの高浜市のシンボル的陶像。通称衣浦観

-

じ 神宮寺(豊橋市)

- [ 寺院 | 碑・像・塚・石仏群 ]

-

豊橋市魚町79

神宮寺にある「願かけ地蔵」は、伝説から身代わり地蔵尊として知られている。地蔵尊の片隅にある、重軽地蔵を軽々

-

じ 浄名寺

- [ 寺院 ]

-

西尾市徳永町東側39

浄土宗寺院で円空仏(えんくうぶつ)で有名。円空仏は全国を行脚し12万体の仏像を彫ったと伝わる円空(1631

-

お 大野極楽寺公園

- [ 寺院 | 公園 | 桜 | 体験施設 | アウトドア | バーベキュー ]

-

一宮市浅井町大野字小屋裏1400

園内はバーベキュー広場の他に、グラウンドやサイクリングロードもあり週末を中心に賑わう。春には、名勝・天然記

-

と 砥鹿神社

- [ 神社 | 初詣スポット | パワースポット ]

-

豊川市一宮町西垣内2

東海地方の総鎮守として信仰を集めてきた総檜造りの由緒ある神社。里宮本社のほか、山麓に里宮(豊川市一宮町)、

-

み 妙泉寺(豊橋市)

- [ 寺院 | 桜 | あじさい ]

-

豊橋市ニ川町東町101-1

江戸時代に「春乙桜(はるおとざくら)」と命名された桜の古木や紫陽花塚などがあり、4月上旬には満開となって、

-

じ 実相寺(西尾市)

- [ 寺院 ]

-

西尾市上町下屋敷15

文永8(1271)年西条城主・吉良氏の菩提寺として3代満氏が、京都東福寺より聖一国師を招いて創建された名刹

-

み 御津神社

- [ 神社 ]

-

豊川市御津町広石祓田70

創建は紀元前にさかのぼる古い社、祭神は大国主命。境内にそびえる、樹齢1000年を超える天然記念物の大楠は、

- [ 教会 ]

-

豊橋市八町通3-15

大正9(1920)年に建築された、愛知県内の最古の正教会であるハリストス教会。ビザンチン様式の教会で、ドー

-

が ガン封じ寺無量寺

- [ 寺院 | 見学 ]

-

蒲郡市西浦町日中30

昔から厄除け、ガン封じの寺で知られる西浦不動は平安時代の古刹。

創建は平安時代。ガン封じ、厄よけで知られる。ガン封じ堂や石窟寺院をモデルにした千仏洞めぐりがある。人数によ

- [ 寺院 | 観音 | 見学 | 特産 ]

-

西尾市東幡豆町森66

浄土宗。ハズ観音は、中風除け寺(別名かぼちゃ寺)ともいわれる行基菩薩の開基になる三河の名刹。

成人病予防に御利益のある寺として信仰を集めている。かぼちゃ寺と称され、名物「かぼちゃ茶」が毎日無料でふるま

- [ 神社 | 見学 ]

-

豊橋市関屋町2

源頼朝、今川義元、徳川家康らの崇敬が厚かった。毎年7月第3金曜日には吉田神社境内で手筒花火が奉納される

素戔嗚尊を祀り源頼朝が帰依したと伝わる神社。16世紀半ばの花火放揚の記録から手筒花火発祥の地とされそれを記

-

さ 西光寺(豊橋市)

- [ 寺院 | 祭り・イベント ]

-

豊橋市大手町120

開運の縁起祭で法要祈祷が行われ、境内では福熊手や宝船などの縁起物を売る屋台が建ち並び大変な賑わいをみせる。

毎年11月の酉の日に開かれる「酉の市」で知られる。普段は閑静な通りだが、毎年この日には、境内に熊手、だるま

- [ 寺院 | 見学 ]

-

田原市伊良湖町瓦場358-14

昭和41年に発掘調査が行われ、3基の窖窯と1基の平窯が検出され多数の軒丸瓦・軒平瓦・平瓦、宗教用具類などが

鎌倉時代、奈良・東大寺大仏殿の瓦が渥美半島で焼かれていたことを実証する窯の跡。瓦には「東大寺大佛殿瓦」の刻

-

か 崋山神社

- [ 神社 | 見学 ]

-

田原市田原町巴江12-1

渡辺崋山の遺徳を偲んで、全国の有志と崋山神社再建奉賛会により建設された。

田原城出丸(新倉)跡に建てられた緑が豊富で閑静な神社。渡辺崋山の遺徳をしのび、命日の10月11日に大祭が開

-

ほ 本光寺(幸田町)

- [ 寺院 | あじさい | 花 | 見学 ]

-

額田郡幸田町深溝内山17

別名「あじさい寺」とも呼ばれ、近県では屈指の紫陽花の名所となっている

厄除けみがわり観音として有名で、1523年松平家の祈願所、菩提寺として建立。別名三河のあじさい寺とも言われ

-

あ 阿寺の七滝

- [ 寺院 | 自然 | 川・滝・渓谷 | 見学 ]

-

新城市下吉田ハダナシ

阿寺川の上流にある全長64mの滝。

苔むした大岩の間を滝水が7段に落下する様子からその名がつけられた。阿寺川の源流近くの断層崖にかかる滝で、日

-

け 華蔵寺(西尾市)

- [ 寺院 | 庭園 | 見学 ]

-

西尾市吉良町岡山山王山58

忠臣蔵でしられる吉良家の菩提寺。

1600年(慶長5)、吉良義定[きらよしさだ]が吉良家の菩提寺として建立。江戸時代中期に作庭された枯山水の

-

さ 三明寺

- [ 寺院 | 見学 ]

-

豊川市豊川町波通37

豊川弁天の名前で親しまれている曹洞宗の寺院

地元では弁天様として親しまれる古刹。緑豊かな境内は、四季折々の自然が美しい。本尊の弁財天は、平安時代に大江

-

す 嵩山の蛇穴

- [ 歴史 | 自然 ]

-

豊橋市嵩山町浅間下92

本坂トンネルのそばにある、国の史跡。

天然の石灰洞窟は、奧に入るにしたがって広くなっています。洞窟の深さは約75m。蛇穴という名前の由来は、大蛇

-

せ 赤岩寺

- [ 寺院 | 桜 ]

-

豊橋市多米町赤岩山4

聖武天皇の勅願により行基が神亀3年(726年)に創建。本尊は聖観音。参道の脇には桜の古木があり、春は美しい

-

ま 万葉の小径

- [ 碑・像・塚・石仏群 | 見学 | 遊歩道 ]

-

蒲郡市西浦町稲村

西浦温泉東の小高い丘にある、稲村神社に通じる役500mほどの遊歩道。

西浦半島の先端、御前崎の山頂にある稲村神社へ続く約500mの万葉の小径と呼ばれる遊歩道沿いには、ところどこ

-

じ 城宝寺

- [ 寺院 | 見学 ]

-

田原市田原町稗田48

浄土宗。渡辺崋山の菩堤寺で東海七福神のひとつ。

渡辺崋山の菩提寺として名高い寺。霊牌堂の格天井には松林桂月画伯ほか日本有数の画家及び書家が執筆しており、そ

-

ざ 財賀寺

- [ 寺院 | 見学 ]

-

豊川市財賀町観音山3

真言宗。聖武天皇の勅願により僧行基が建立した道場。

聖武天皇の勅願により僧・行基が建立した。当時は七堂伽藍を配した無類の寺院であったが、応仁年中兵火にかかり2

-

に 西尾の町並み

- [ 歴史的建造物 | 歴史 | 見学 ]

-

西尾市

三河の小京都、西尾は歴史を身近に感じられる城下町。車が行き交う表通りから一歩入れば、板塀と石垣が続く細い路