神社・寺院・歴史 一覧

-

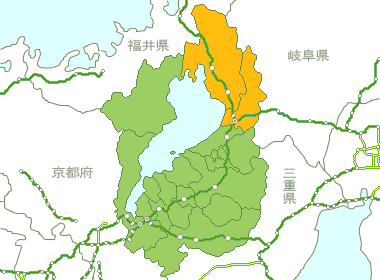

湖北

- 神社・寺院・歴史都道府県選択

- 滋賀県全て

- 大津周辺 [36]

- 甲賀・湖南 [43]

- 湖西 [10]

- 湖東 [41]

- 湖北 [38]

-

つ 都久夫須麻神社

- [ 神社 | パワースポット ]

-

長浜市早崎町1665

竹生島にある神社。竹生島神社(ちくぶじまじんじゃ)とも言われる。雄略天皇3年に浅井姫命を祀る小祠が建てられ

-

し 赤後寺

- [ 寺院 ]

-

長浜市高月町唐川

三回参拝すれば極楽往生できる

赤後寺のご本尊は千手観音立像と聖観音立像。本尊は平安時代初期の作で国の重要文化財に指定されている。災い転じ

-

な 長濱八幡宮

- [ 神社 | 祭り・イベント ]

-

長浜市宮前町13-55

平安時代後期(1069年)に源義家からの発願をうけた後三条天皇の勅により、石清水八幡宮を勧請して創建したと

-

ほ 宝厳寺

- [ 寺院 | パワースポット ]

-

長浜市早崎町竹生島

西国三十三ケ所中第三十番札所で日本三弁天の一つ。

本尊に弁財天と千手観音を祀る。広島県の厳島、神奈川県の江の島と並び、日本三大弁財天の一つに数えられる。西国

-

い 泉神社湧水

- [ 神社 | 名水 ]

-

米原市大清水

泉神社境内に湧く名水で伊吹三名水の一つで、日本武尊の居醒水(いざめみず)でもある。平均水温11度で1日の流

-

お 近江孤篷庵

- [ 寺院 | 庭園 | 紅葉 ]

-

長浜市上野町135

[ 紅葉時期 11月中旬~11月下旬 ]

[ 紅葉時期 11月中旬~11月下旬 ]江戸時代の茶道、造園の大家として知られる小堀遠州の菩提を弔うため、子の二代目宗慶が建てた古刹。近江八景の縮

-

こ 己高山 石道寺

- [ 寺院 ]

-

長浜市木之本町石道419

神亀3(726)年創建の古寺。観音堂に安置する木造十一面観音像は、井上靖が小説「星と祭」の中「村の娘の姿を

- [ 城 | 歴史 | 博物館・資料館 ]

-

長浜市公園町10-10 豊公園内

戦国時代末期に羽柴秀吉が築城した長浜城の跡地に、昭和58(1983)年に長浜城の天守閣を再興し歴史博物館を

- [ 寺院 | 観音 ]

-

長浜市高月町渡岸寺88

国宝十一面観音立像(日本における観音像の代表作)を安置ることで知られる。観音像は当寺に属する渡岸寺(どうが

-

と 徳源院清滝寺

- [ 寺院 | 桜 ]

-

米原市清滝288

浅井長政の次女が嫁いだ、浅井家の主筋・京極家の菩提寺。清滝寺(きよたきでら)とも呼ばれる。境内には本堂や位

- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-

米原市宇賀野

戦国武将、山内一豊の母、法秀院の墓。法秀院は夫の山内盛豊が戦死したのちに出家して、宇賀野に身を寄せ生涯を過

-

か 柏原宿歴史館

- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-

米原市柏原2101

江戸時代の柏原宿に関する史料(宿場模型、将軍専用の休宿泊施設)などを常設展示。歴史館の建物は大正6年(19

-

お 小谷城跡

- [ 城 | 歴史 ]

-

長浜市湖北町伊部・小谷郡上町

戦国武将浅井長政と妻お市の方の悲話の舞台となった城跡。浅井家の本拠地だった小谷城は豊臣秀吉によって城楼、寺

- [ 城 | 歴史 ]

-

長浜市公園町10-10

長浜城は1573年に豊臣秀吉によって築かれました。

戦国時代に北条水軍の拠点の一つとして築城。本城跡は地形を巧みに利用して造られており、小規模な曲輪を多数有す

-

れ 蓮華寺

- [ 寺院 ]

-

米原市番場511

聖徳太子の創建と伝えられる古刹。本尊は発遣の釈迦如来と来迎の阿弥陀如来の二尊。鎌倉時代中期に落雷で全焼した

-

せ 青岸寺

- [ 寺院 | 庭園 ]

-

米原市米原669

南北朝時代に近江守護佐々木道誉によって創建された曹洞宗の禅刹。近江湖北二十七名刹第27番札所、近江七福神(

-

ほ 宝厳寺宝物殿

- [ 寺院 | 博物館・資料館 ]

-

長浜市早崎町1664 宝厳寺内

宝厳寺観音堂の裏にある宝物殿。金銀の料紙に書かれた国宝「法華経序品(竹生島経)」や、藤原秀郷が奉納したと伝

-

す 須賀神社

- [ 神社 ]

-

長浜市西浅井町菅浦

天平宝字3年(764年)、「保良宮」として創始されたと伝わる。祭神は淳仁天皇。拝殿の裏には、淳仁天皇の御陵

-

お 小谷寺

- [ 寺院 ]

-

長浜市湖北町伊部329

言宗豊山派の寺院で浅井氏の祈願寺。聖武天皇の神亀5(728)年加賀白山の開祖・泰澄上人が白山から伊吹山まで

- [ 歴史 | 博物館・資料館 ]

-

長浜市大依町528

戦国大名浅井三代の歴史と浅井三姉妹の波乱の人生を、ゆかりある武具や資料、人形ジオラマなどで分かり易く展示し

-

と 徳勝寺

- [ 寺院 ]

-

長浜市平方町872

小谷城主浅井氏の菩提寺で、曹洞宗の寺院。本堂には、秀吉が播州から持ち帰った薬師如来像や、浅井三代・長政夫妻

-

ち 知善院

- [ 寺院 ]

-

長浜市元浜町29-10

六瓢箪巡りの一つ。

大津市坂本西教寺の末寺で天台真盛宗の寺。観音堂の十一面観音坐像は、寄木造に彩色を施した高さ約60cmの木造

-

い 泉神社

- [ 神社 ]

-

米原市大清水

伊吹山の麗清水にあり、古くから境内に清らかな霊泉が湧くことで知られる。スサノオと大己貴命を祀る。滋賀県文化

-

じ 実宰院

- [ 寺院 ]

-

長浜市平塚町149

本堂には江戸時代中期に作られた昌安見久尼の木造が安置されている。浅井三姉妹がかくまわれた寺としても有名。

-

く 黒田観音寺

- [ 寺院 | 観音 ]

-

長浜市木之本町黒田1811

行基建立のお寺のひとつ。一般には「黒田観音」の名で知られる。平安時代に最澄によって作られたと伝わる一本木造

- [ 神社 ]

-

長浜市南呉服町6-37

安土桃山時代、秀吉の没後に長浜の町民がその遺徳を偲んで建立

豊臣秀吉の没後、長浜の町衆が秀吉をしのんで建立した。江戸時代に取り壊されて恵比寿神が祀られたが、現在は明治

- [ 歴史 ]

-

長浜市公園町

山内一豊が妻千代と新婚時代を過ごした屋敷跡

織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の3人に仕え、長浜城主にもなった戦国武将、山内一豊が妻千代と新婚時代を過ごした

-

き 木之本地蔵院

- [ 寺院 | 碑・像・塚・石仏群 ]

-

長浜市木之本町木之本944

天武天皇の時代(7世紀後半)、難波浦(大阪府)に金光を放つ地蔵菩薩像が漂着し、これを祀った金光寺を難波の地

-

だ 大通寺

- [ 寺院 ]

-

長浜市元浜町32-9

慶長7年(1602年)に本願寺第十二代教如を開基として長浜城跡に創建。慶安4年(1652年)に現在地に移転

-

に 西野薬師観音堂

- [ 寺院 | 観音 ]

-

長浜市高月町西野1696

大友皇子の末裔・西野丹波守家澄が菩提寺として庇護したといわれる寺。檜の一木造りの十一面観音像と欅の一木造り