神社・寺院・歴史 一覧

-

だ 大慶寺

- [ 寺院 ]

-

鎌倉市寺分1-5-8

かつては関東十刹のひとつに数えられた禅寺。

弘安年間(1278~1287年)大休正念(仏源禅師)の開山と伝えらる。大慶寺周辺には「ひげつ」・「てんだい

-

だ 大本山總持寺

- [ 寺院 ]

-

横浜市鶴見区鶴見2-1-1

曹洞宗の大本山として知られる寺。

敷地面積は約50万m²あり、広大な敷地を有している。本尊は釈迦如来。境内にある鶴見大学を運営する

-

は 箱根観音 福寿院

- [ 寺院 | 観音 ]

-

足柄下郡箱根町湯本茶屋182

商売繁盛のご利益があるとされる「清滝浄行観世音」が祀られています。

観音様と馬祖菩薩を祀っており、宗派を問わず参拝できます。薬草茶の接待があり、法話と座禅、写経(約1時間)も

-

ふ 補陀洛寺

- [ 寺院 ]

-

鎌倉市材木座6-7-31

源頼朝の祈願所と伝えられる寺。

1181(養和元)年に源頼朝が文覚上人を開山に建立した。不動明王などを安置。本堂内には本尊の十一面観音像と

-

む 夢窓国師山居跡

- [ 歴史 | 紅葉 | 遊歩道 ]

-

足柄下郡箱根町宮ノ下113-1

堂ヶ島温泉を開湯したとされる禅僧・夢窓国師の山居跡。

断崖から湧き出る自噴泉の露天風呂などが楽しめる。泉質は、ナトリウム塩化物泉、ナトリウム塩化物・硫酸塩泉。早

-

や 山田検校顕彰碑

- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-

藤沢市江の島

1917年(大正6年)4月10日-山田流琴曲の開祖・山田検校を顕彰し、山田検校顕彰碑と座像が検校100年忌

-

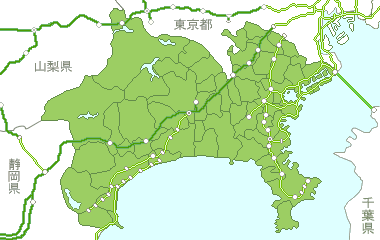

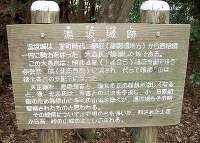

ゆ 湯坂城址

- [ 歴史 | 城 ]

-

足柄下郡箱根町湯本

湯坂路を歩くと坂城の跡地が!

小田原城の出城として築かれた湯坂城の跡地。室町時代に大森氏によって築かれたといわれる。現在も当時の面影を伝

-

よ 横浜中華街関帝廟

- [ 歴史 | その他 ]

-

横浜市中区山下町140

横浜中華街のシンボル的存在。中国の伝統工芸の粋を凝らした極彩色豊かな建物の中には、「三国志」で活躍した武将

-

あ 安国論寺

- [ 寺院 ]

-

鎌倉市大町4-4-18

四季の花が美しい日蓮上人ゆかりの寺院。

開山は日蓮とするが、弟子の日朗が文応元年(1260年)に、日蓮が前執権北条時頼に建白した「立正安国論」を執

-

い 稲荷前古墳群

- [ 稲荷 | 碑・像・塚・石仏群 ]

-

横浜市青葉区大場町156-10

この地域を治めた歴代の首長や一族の墓。

現在では大部分が住宅地と化し消滅し、10基の古墳があったが、現在は前方後方墳1基や方墳2基のみとなっている

- [ 歴史 ]

-

横浜市保土ケ谷区狩場町238

太平洋戦争で捕虜となり、日本で亡くなった約1800人が葬られている。横浜市児童遊園地の隣にあり、とても静か

-

お 大蔵幕府跡

- [ 歴史 ]

-

鎌倉市雪ノ下3-11

鎌倉に戻った源頼朝が、鶴岡八幡宮の東側にある大蔵卿に建てた。法華堂跡(源頼朝墓、北条義時墓)の下に大蔵幕府

-

か 川尻石器時代遺跡

- [ 碑・像・塚・石仏群 | 歴史 ]

-

相模原市緑区谷ケ原2-1

相模川の北側河岸段丘上に位置する遺跡。

相模川上流域左岸の河岸段丘上に立地する旧石器時代、縄文時代、古墳時代、奈良・平安時代にかけての集落跡。遺跡

-

き 旧川端康成邸

- [ 歴史的建造物 ]

-

鎌倉市長谷1-12-5

鎌倉を愛し、鎌倉で生涯を終えたノーベル賞作家・川端康成の邸宅。「山の音」の舞台にもなった文豪の家で、現在は

- [ 歴史 | 公園 | 桜 | 紅葉 ]

-

鎌倉市扇ガ谷1-4

[ 紅葉時期 11月下旬~12月上旬 ]

[ 紅葉時期 11月下旬~12月上旬 ]源氏山は英勝寺と寿福寺の裏にまたがる山にある公園

源頼朝の鎌倉入り800年を記念して造られた約2mの頼朝像が目を引く公園。源氏山は源義家が後三年の役の際、こ

-

し 正覚寺(横浜市)

- [ 寺院 | 花 ]

-

横浜市都筑区茅ヶ崎東3-12-1

文禄2年(1953)年建立の寺で、天台宗の長窪山総泰院正覚寺と号し、本尊は虚空蔵菩薩。一年中花が絶えること

-

ず 瑞泉寺

- [ 寺院 | 庭園 | 梅 | 花 | 紅葉 | パワースポット ]

-

鎌倉市二階堂710

[ 紅葉時期 11月下旬~12月下旬 ]

[ 紅葉時期 11月下旬~12月下旬 ]鎌倉を代表する「花の寺」。

嘉暦2(1327)年に夢窓国師(夢窓疎石)を開山にして創建された。本堂奥手の夢窓国師作の庭園は国の名勝指定

- [ 観音 ]

-

足柄下郡箱根町湯本茶屋182

箱根の大自然と温泉に囲まれたお寺。

江戸時代、箱根の山を越える旅人が観音菩薩像を安置し、旅の安全を祈念してきたお寺。観音様と馬祖菩薩を祀ってお

-

と 東勝寺跡

- [ 寺院 ]

-

鎌倉市小町3-482

鎌倉幕府滅亡の地。

元弘3(1333)年の鎌倉攻めで、一族郎党とともに東勝寺に立てこもった北条高時らが自刃した場所。石碑のそば

- [ 碑・像・塚・石仏群 | 峠 ]

-

足柄下郡箱根町仙石原1241

かつてこの地で牧場が営まれていた面影を残す耕牧舎跡と記された石碑がある。牛の頭の形をした標識もある。

- [ 碑・像・塚・石仏群 | 公園 ]

-

秦野市堀山下380-2

古墳群一角に桜土手古墳公園が整備され、古墳時代後期の桜土手古墳群を整備・保存・復原していて、園内の展示館で

-

は 旗上弁財天社

- [ 神社 ]

-

鎌倉市雪ノ下2-1-31

鶴岡八幡宮境内の源氏池の中の島に鎮座する社。

1180年(治承4)の源頼朝公旗上げの際に、弁財天・・芸能・学問成就(唯一の女神。インドでは吉祥天とともに

-

ひ 平塚八幡宮

- [ 神社 ]

-

平塚市浅間町1-6

仁徳天皇の代に創祀されたという由緒ある神社。

仁徳天皇68年(360年)、この地方を襲った大地震に際し、仁徳天皇の勅願により応神天皇を祭神として創建され

-

ひ 日野俊基の墓

- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-

鎌倉市梶原5-9-1 葛原岡神社境内

葛原岡神社から銭洗弁財天方面に向かって右手の林の中に、高さ約1mの宝篋印塔が立つ。

後醍醐天皇の命により日野俊基は倒幕計画を企てた首謀者として捕えられ、1332年(元弘2)にこの地で処刑され

-

ふ 福寿寺

- [ 寺院 ]

-

三浦市南下浦町金田2062

三浦一族の義村が開基とい伝わる。

鬱蒼とした緑に包まれた高台にある寺で、義村愛用といわれる鞍と鎧が納められおり、拝観も可能。

- [ 寺院 ]

-

鎌倉市西御門2-5-2

源頼朝公の墓

大蔵幕府跡の背後にある大倉山の中腹に鎌倉幕府を築いた源頼朝、北条義時の法華堂跡がある。安永8(1779)年

-

ほ 報国寺

- [ 寺院 | 花 | デート ]

-

鎌倉市浄明寺2丁目7−4

「竹の寺」とも称されて、竹林の中に茶席をしつらえた竹の庭がある。

本尊は釈迦三尊。「竹の寺」とも称されて、竹林の中に茶席をしつらえた竹の庭がある。1334年(建武元年)天岸

- [ 教会 ]

-

大和市上草柳6-1-13

キリスト教のプロテスタント教会。大川従道牧師の「わかりやすく、楽しく、芯のある話」が好評。ゴスペルコンサー

-

よ 横浜久保山墓地

- [ 歴史 ]

-

横浜市西区元久保町3-24

横浜の小高い丘にある墓地。戊辰戦争で戦死した官軍兵士が眠る官修墓地など横浜の歴史に貢献した多くの日本人が眠

-

ろ 六地蔵

- [ 碑・像・塚・石仏群 ]

-

鎌倉市由比ガ浜1-3

問注所での裁判の結果、有罪となった者がここの刑場に引き連れられてきた。

由比ガ浜の大通りと今大路の交差する所に、処刑場跡を供養する6体の地蔵尊が並んでいる。鎌倉時代、裁許橋のあた